Православие возникло на территории Византийской империи. Изначально оно не имело церковного центра, так как церковная власть Византии была сосредоточена в руках четырех патриархов: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского.

Православие возникло на территории Византийской империи. Изначально оно не имело церковного центра, так как церковная власть Византии была сосредоточена в руках четырех патриархов: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского.

По мере распада Византийской империи каждый из правящих патриархов возглавил самостоятельную (автокефальную) православную церковь. Впоследствии автокефальные и автономные церкви возникли и в других странах, в основном на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Христианство при Константине (V в.) превратилось в государственную религию, византийская церковь стала привилегированной организацией. В IV–V вв. сложилось монашество, сыгравшее значительную роль в истории церкви. Господствующей религией христианство стало в VI в.

Проводимая византийскими императорами политика централизации и бюрократизации государственного аппарата, ликвидации полисного самоуправления сопровождалась стремлением создать единую официальную идеологию.

Роль такой идеологии отводилась христианству. С самого начала союза церкви с государством господствующее положение принадлежало императору, который считался главой церкви (цезарепапизм). Постепенно оформилась симфония церкви и государства, их политико-духовное единство. На Западе считалось, что духовная жизнь общества входит в компетенцию церкви, а прерогативой правителей являются государственные дела.

Для Византии подобное противопоставление не характерно, более того, здесь обеспечивался континуитет существующих государственно-правовых институтов и мировоззренческих доктрин, чему способствовала заимствованная со времен античности концепция «вечного Рима». В дальнейшем она была переосмыслена с позиций христианства. На основе этих принципов сформировалась позднее византийская богословская и политическая ортодоксия, что предопределило, начиная с VIII в., традиционность, застойность в различных сферах социальных отношений, права, культуры как специфику Византии.

Становление христианской церкви как господствующей связано с духовной борьбой, проявившейся в богословско-христологических спорах IV–VI вв., иконоборческом движении VIII-IX вв., в ходе которых были выработана христианская догматика, окончательно сформирован культ, введены основные обряды и установлен твердый порядок богослужения – с этой целью создавались особые литургические книги. Появилась церковная музыка, религиозная поэзия, организовывались торжественные шествия с зажженными свечами («крестные ходы»).

Был утвержден культ святых, создан полный церковный календарь (святцы). Догматическими вопросами в основном занимались Вселенские соборы, которые собирались византийским императором. На них кроме восточных иерархов незначительно была представлена и западная церковь.

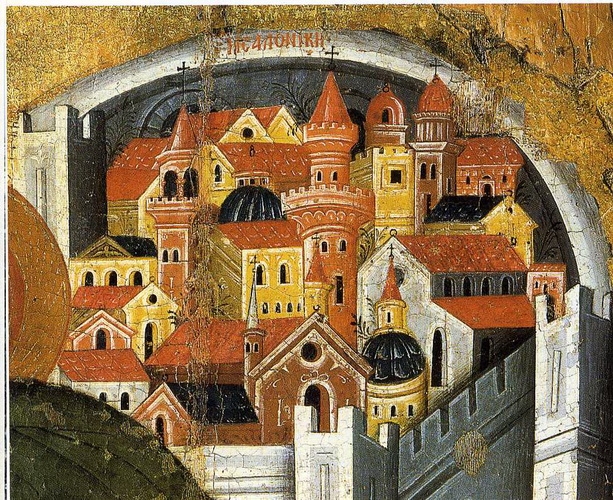

Преобразованные общественные здания и языческие храмы , оставленые в местах христианского богослужения, сохранились до наших дней. В середине и в конце византийского периода, как правило, храмы строились на открытых местах или на главных улицах города, образуя ядро, вокруг которого организовывались жилые районы . В последующий период, районы брали своё название у церквей , расположеных вокруг них.

|

В византийских городах было много монастырей. Хотя первые из них создавались в сельской местности, вдали от городов, с 6-го века, монастыри стали основываться в пределах городских стен. Являясь частью городской ткани , они быстро стали превращаться в интеллектуальные центры , имея значительную экономическую власть. В каждом монастыре были свои установленные правила , которые регулировали жизнь в нем. Количество зданий монастыря зависело от размера и богатства монастыря.

Как правило, монастыри были изолированы высокими корпусами . Большинство зданий, как правило, были расположены вокруг центрального храма, который играл главную роль в организации жизни в монастыре. Наиболее важными зданиями считались – столовая (ресторан), кухня и монашеские кельи . Важными местами для монашеской жизни были также склады с продуктами питания, помещения для гостей , бани , в то время как в соседних зданиях размещались больницы, которые были предоставлены простым мирянам , работные дома, детские дома и школы. Наконец, во многих монастырях хранились замечательные библиотеки, в то время , как некоторые из них занимались копированием рукописей.